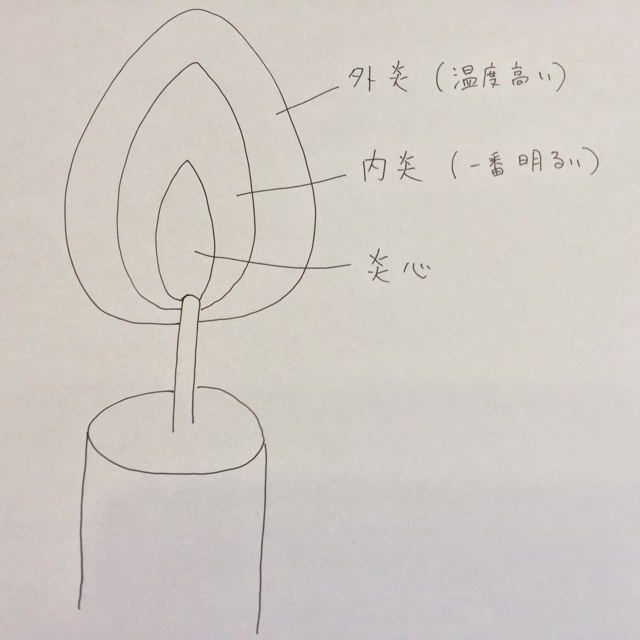

ろうそくの外炎、内炎、炎心の明るさと温度の違い

ろうそくの炎は3つの層があります。外炎、内炎、炎心の3つです。外炎、内炎、炎心の順に炎の中心に近づきます。

外炎、内炎、炎心の明るさと温度の性質を整理しましょう。

| 炎 | 明るさ | 温度 |

|---|---|---|

| 外炎 | 暗い | 非常に高温 |

| 内炎 | 明るい | やや高温 |

| 炎心 | 暗い | 高温 |

外炎

外炎は酸素が十分にあり、ろうそくの「ろう」がたくさんの酸素に触れて、どんどん燃えている。

「ろう」の成分である炭素が酸素と結合し、どんどん二酸化炭素になっていくため、あまり明るくない。

温度は最も高く、絶対に触ってはいけない。ろうそくの種類によって異なりますが、1,000度を超えることもあります。

内炎

ろうそくの「ろう」が高温になっていきます。なので、ろうそくの炎で最も明るい。

温度は外炎より低いものの、かなり高温。

ポイント:「ろう」の成分である炭素が高温になることで、明るい光が出ている

炎心

酸素が十分になく、ろうそくの「ろう」の一部だけが低温で燃えています。なので、暗い光を出します。

温度は外炎や内炎より低い。

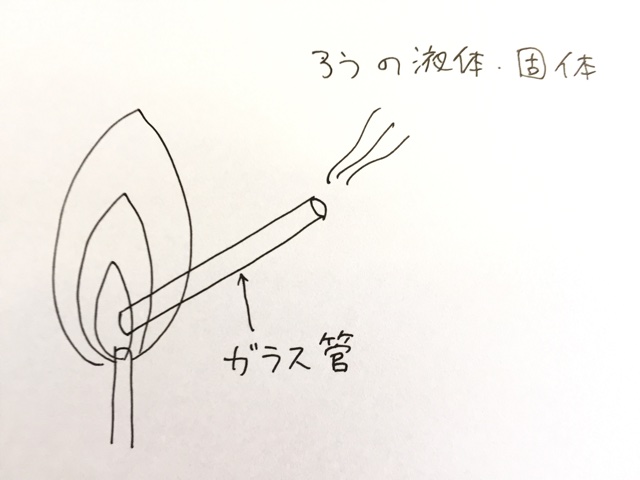

炎心にガラス管を入れると白いけむりが出てくる。

中学受験のワンポイント

炎心にガラス管をさしこんで出てくる白いけむりは、気体でなく液体と固体です。この白いけむりに火を近づけると燃えます。

やかんの水を熱すると白い湯気が出てきますね。湯気は水蒸気でなく液体の水です。これと同じように、内炎にさしこんだガラス管から出てくるけむりも気体ではありません。

内炎と炎心の明るさの違い

ここからはより難しい話になります。

炎心では炭素が低温で燃え、内炎では燃えきらなかった炭素が高温になります。

炎心の暗い光は、炭素と酸素が結合して二酸化炭素になるときの光です。そして内炎の明るい光は、炭素と酸素の結合ではなく、炭素そのもの(すす)が高温になるためにおきる光です。

- 炎心の光…炭素と酸素の結合

- 内炎の光…炭素(すす)が高温になること

炎心で燃えなかった炭素が高温になって、光を放つ。これが内炎の赤・オレンジ色っぽい光というわけです。

飽和水蒸気量

-

ろうそくの外炎、内炎、炎心の明るさと温度の違い

ろうそくの外炎、内炎、炎心の明るさと温度の違い0

24709

-

飽和水蒸気量の計算と湿度の公式|小学理科

飽和水蒸気量の計算と湿度の公式|小学理科0

19683

-