江戸時代の鎖国政策(朱印船貿易とキリスト教の弾圧)

戦国時代に鉄砲とキリスト教が伝わり、ヨーロッパの科学と文化が日本に流入した。しかし江戸幕府はオランダと中国(朝鮮、琉球、アイヌを含む)以外の国との貿易を禁じた。これを鎖国政策という。

戦国時代から江戸時代に変わるとき、ヨーロッパの覇権はすでにスペインとポルトガルからイギリスとオランダに移ろうとしていた。江戸幕府はイギリスとオランダに貿易の許可を与えたが、後にイギリスは排除した。当初、オランダ商館は長崎県平戸にあったが、1641 年に長崎県出島に移された。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1600 | ウィリアム・アダムスが大分県黒島に漂着 |

| 1604 | 糸割符制度 |

| 1609 | オランダに貿易許可 己酉条約 薩摩の島津家久が琉球を征服 |

| 1612 | 直轄領に禁教令を発布 |

| 1613 | イギリスに貿易許可 慶長遣欧使節 全国に禁教令を発布 |

| 1614 | 高山右近追放 |

| 1624 | スペイン来航禁止 |

| 1635 | 日本人の海外渡航と帰国の禁止 |

| 1639 | ポルトガル来航禁止 |

| 1641 | オランダ商館を平戸から出島に |

| 1655 | 糸割符制度廃止 |

| 1688 | オランダ・中国からの輸入額制限 |

当時の大分県は豊後(ぶんご)という。

幕府と外国のやりとり

関ヶ原の戦いが始まる直前、オランダ船リーフデ号が豊後に漂着した。リーフデ号にはイギリス人ウィリアム・アダムスとオランダ船航海士ヤン・ヨーステンがいた。東京駅東口の八重洲という地名はヤン・ヨーステンを由来とする。

江戸幕府は平戸に外国商館をつくり、イギリス・オランダとの貿易を開始した。

リーフデ号は 1598 年にオランダ・ロッテルダムを出発したオランダ船だが、ウィリアム・アダムスはイギリス(イングランド)人である。ウィリアム・アダムスは三浦按針という日本名をもらった。

一方、幕府はスペイン領だったメキシコに田中勝介を派遣し、スペインとの貿易を始めようとした。1613 年、仙台の伊達政宗は支倉常長などをスペインに派遣(慶長遣欧使節)して独自に貿易を始めようとしたが、失敗した。

朱印船貿易

幕府の動きと関係なく、多くの商人は独自に東南アジアなどの外国に進出し、貿易をおこなっていた。幕府はやがて貿易をコントロールするために、彼らの船に朱印状を授けて朱印船とした。島津家久などの大名は朱印船を出していた。

朱印船貿易によって日本は生糸などを輸入する代わりに、銀を大量に輸出した。一時は世界中の銀貿易の三分の一を占めるまでになる。

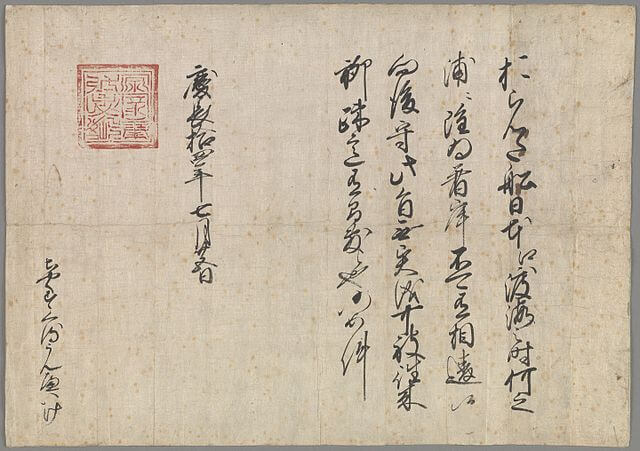

徳川家康が発行した朱印状(オランダ国立公文書館)

朱印船という制度そのものは織田信長と豊臣秀吉の時代から始まる。当時、倭寇という海賊が中国・日本の近海を荒らしていた。信長と秀吉は貿易の安全を確保するために朱印状を発行した。徳川家康と江戸幕府はこの制度をひきつぐような形で朱印船貿易をおこなった。

島原の乱

1612 年、幕府は直轄領においてキリスト教の信仰を禁じた。幕府は林羅山の朱子学を幕藩体制の礎にしたため、キリスト教は容認できなかったのである。

禁教令はやがてキリスト教の弾圧につながり、キリスト教を信仰する者を処罰するために踏み絵という政策(1629 年)もおこなった。踏み絵はイエスやマリアの絵を足で踏ませるというものだったが、次第に効果は薄れて、踏み絵を踏むが隠れてキリスト教を信仰する「隠れキリシタン」が現れたとされる。

1637 年、飢饉に苦しんでいた島原の百姓たちが大名に抵抗する島原の乱が起きた。島原の乱に加わって抵抗した者の多くはキリスト教信者であり、天草四郎を首領としていた。島原の乱によって、キリスト教(カトリック)を信仰する民衆が団結して一揆を起こす可能性があると幕府は知ったのである。

鎖国へ

各藩が貿易によって利益を得ることをおそれた江戸幕府は、スペインやポルトガルとの貿易を禁止し、さらにオランダ商館を平戸から出島に移した。以降、日本は事実上の鎖国状態になる。

出島

近世

-

幕末前の江戸時代まとめ 時代を四つに分けて徹底整理

幕末前の江戸時代まとめ 時代を四つに分けて徹底整理0

36031

-

江戸時代の鎖国政策(朱印船貿易とキリスト教の弾圧)

江戸時代の鎖国政策(朱印船貿易とキリスト教の弾圧)0

6539

-

江戸時代の化政文化まとめ(葛飾北斎、歌川広重、伊能忠敬など)

江戸時代の化政文化まとめ(葛飾北斎、歌川広重、伊能忠敬など)0

30298