諸子百家の思想まとめ(孔子、孟子、老子、墨子、韓非子など)|高校世界史・倫理の解説と問題

諸子百家は古代中国で活躍した思想家たちをいいます。諸子百家は儒家、道家、墨家、法家などに分けられます。それぞれの思想で有名な思想家は、儒家は孔子、道家は老子、墨家は墨子、法家は韓非子です。

| 思想家 | 類別 | 考え方 |

|---|---|---|

| 孔子 | 儒家 | 仁と礼、徳治主義 |

| 孟子 | 儒家 | 性善説、仁義礼智、王道政治 |

| 荀子 | 儒家 | 性悪説、礼治主義 |

| 老子 | 道家 | 無為自然、小国寡民 |

| 荘子 | 道家 | 万物斉同 |

| 墨子 | 墨家 | 非戦論、兼愛交利 |

| 韓非子 | 法家 | 性悪説、法治主義 |

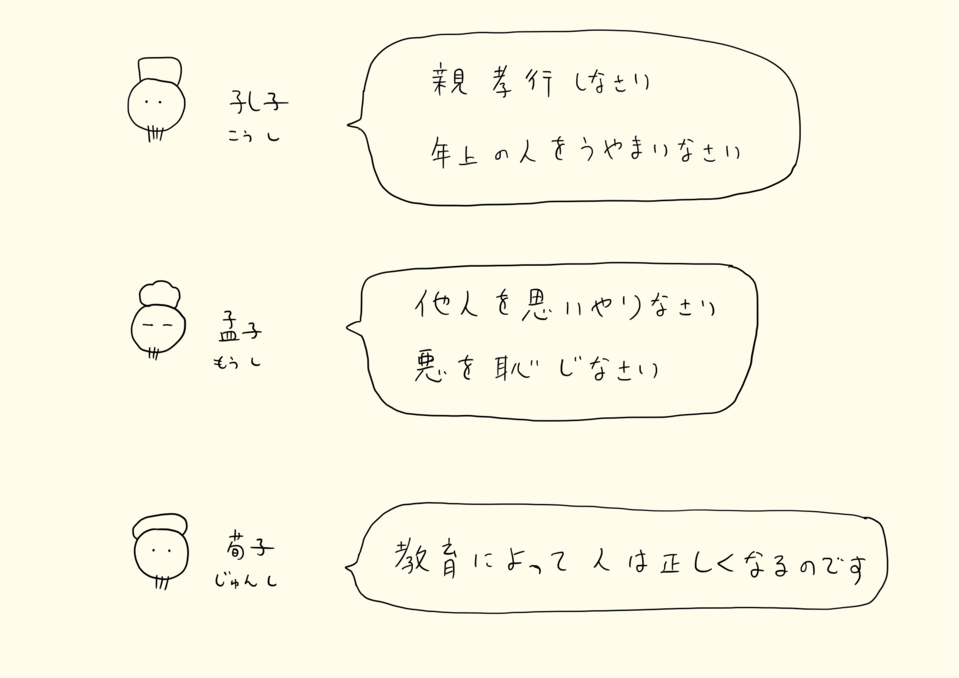

孔子

孔子は仁と礼の重要性を説きました。仁は内面のあり方、礼は仁が外側に現れたもの。仁と礼は親子兄弟の愛情(孝悌、こうてい)から始まります。

また孔子は忠恕という考えも強調しています。忠恕は誠実さと思いやりです。人は忠恕をもって生きなければいけないと説きます。孝悌と忠恕は混同しやすいのでまとめておきます。

| 言葉 | 意味 |

|---|---|

| 孝 | 親を想い、孝行する |

| 悌 | 兄や年長者を敬う |

| 忠 | 誠実である |

| 恕 | 他人を思いやる |

孔子は国の治め方についても言及しています。それが仁による政治、徳治主義です。君子は自分の仁によって民衆を感化し、道徳的な政治を行うべしという考え方で、周(孔子は周、春秋時代の人)などの古代中国を理想的な国と考えていました。

孔子が周(古代中国)を評価した点

| 思想 | 内容 |

|---|---|

| 封建制度 | 君子と諸侯が国を所有 |

| 礼楽 | 礼(正しい行動)を重視する思想 |

| 敬天 | この世には「天」が存在し、天の意志(天命)に従うことが理想である |

敬天は、文字通り「天」を敬うこと。孔子は、君子は天命を受けて統治者になるものと考えました。この意味において君子は天子となります。

論語

論語は孔子の言葉を弟子たちが集めたもので、今も多くの人に読まれています。ここでは論語の有名な文をとりあげます。

君子固窮、小人窮斯濫矣(君子固より窮す。小人窮すれば斯に濫る)

※固より…「もとより」、斯に…「ここに」、濫る…「みだる」

意味…君子は初めから苦しんでいる。しかし小人は苦しむと行動が乱れる。ここが君子と小人の違いだ。

過猶不及也(過ぎたるは猶お及ばざるがごとし)

意味…やり過ぎることは足りないことと同じくらいよくない。

学而不思則罔、思而不学則殆(学びて思わざれば則ち罔し、思いて学ばざれば則ち殆し)

※罔し…「くらし」、殆し…「あやうし」

意味…学んだ後に考えなかったらなにも見えないし、考えてばかりで学ばなかったら危険だ。

孟子

孟子は性善説の立場をとり、人間は生まれついて良い心(良知と良能)を持っていると唱えます。これはさらに「人間は惻隠の心、羞悪の心、辞譲の心、是非の心を四端として持っている」という四端説につながり、四端はうまく育てて四徳にできると孟子は説きます。

四端と四徳の関係は学校の試験やセンター試験でしばしば出題されるので必ず覚えておきましょう。

| 端 | 意味 | 徳 |

|---|---|---|

| 惻隠の心 | 他人を思いやる | 仁 |

| 羞悪の心 | 悪を恥じる | 義 |

| 辞譲の心 | 人に譲る | 礼 |

| 是非の心 | 善悪を見分ける | 智 |

四徳を備えた者を大丈夫(だいじょうぶ)という。四端は誰にも備わっているものなので、本人の心がけ次第で大丈夫になれるわけです。この考え方はまさに性善説そのものといえます。

惻隠の心を仁に育てるなど、四端を育てて四徳にする心の働きを浩然の気といい、大丈夫には浩然の気がみなぎっていると説かれます。

また孔子と同じように国の治め方についても論じており、武力による支配(覇道政治)を否定し、道徳による支配(王道政治)を重視しました。覇道に対して王道があります。覇道政治は天命によって変わるという易姓革命を唱えました。

荀子

荀子は孔子から続く儒家の思想を引き継ぎながらも、孟子と異なり性悪説の立場をとりました。ただし教育されることで善になるとも考えており、完全な性悪説とは言いがたい。荀子の性悪説は後天的な教育を重んじる性悪説と言えます。

荀子は法家に大きな影響を与えました。

老子

老子の思想は諸子百家で最も哲学的で、わかりづらい内容となっています。ポイントを整理するとこうなります。

| 思想 | 内容 |

|---|---|

| 道 | 万物を生むもの、言葉で説明できないもの |

| 無為自然 | 道にしたがって小賢しい知を捨てる |

| 柔弱謙下 | 人と争わず、謙虚に生きる |

| 小国寡民 | 理想的な国は小さく、人が少ない |

道家の『道』は万物を生むなにかと考えられています。それは老子の「道生一、一生二、二生三、三生萬物。(道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。)」という言葉に表れています。しかしその『道』を言葉で説明することは困難であり、無のようなものであると老子は言います。

いたずらに知を身につけず、道にしたがってありのままに生きること(無為自然)、そして謙虚さを持つことが『いい生き方』とされます。

荘子

荘子(そうし)は老子の考えをさらに発展させた思想家です。「胡蝶の夢」という有名な言葉は荘子の寓話です。

| ポイント | 意味 |

|---|---|

| 万物斉同 | 万物は同じである |

| 真人 | 「道」と一体になった究極の人 |

万物斉同は、善悪などの価値は人が作ったもので本来の自然にはなく、万物はひとしく同じようなものであるという考え。善悪や貴賎といった考えは相対的であり、こうしたものに執着しているかぎり苦しみは絶えないと荘子は説きます。

万物斉同説は荘子のさまざまな主張の根っこであり、入試でもよく問われる点です。

万物斉同の立場に立つと、こうしなければいけない、こうするべきだ、という一切の束縛から解放されます。この状態を逍遥游(しょうようゆう)といい、逍遥游に至った人を真人といいます。

「胡蝶の夢」とは『荘子』にある一遍のこと。ある日、荘子は蝶(ちょうちょ)になっている夢を見ていた。目が覚めると自分がいた。そして思った。「今の自分は、夢にいた蝶の見ている夢ではないか?」

夢は現実にとっての夢かもしれないが、現実もまた夢にとっての夢なのかもしれない。荘子はそう考えながら、さらに「そんな区別はどうでもいい」と考えました。

自分と蝶、現実と夢の違いなどはささいなことであり、本質というものは絶えず変化してはっきりとした形もない。この考えは老子の道という概念をついでいるともいえるでしょう。

老子と荘子の思想は合わせて老荘思想といわれています。老荘思想はその後、呪術的ともいえるさまざまな信仰と影響しあいながら道教という信仰をつくっていきました。道教は中国で普及した三つの宗教(儒教・道教・仏教)の一つです。

墨子

墨子は兼愛交利と非戦論の二つがポイントです。

兼愛交利は兼愛と交利に分けられます。兼愛とは自他の区別なく愛すること。交利とはお互いに利益を与えること。つまり兼愛交利とは、お互いに愛することはお互いの利益になるという考えです。

墨子は非戦論を唱えましたが、一方で防衛のための戦争はやむを得ないものとして認めています。

韓非子

韓非子のキーワードは性悪説と法治主義です。

荀子の礼治主義を引き継ぎ、法治主義を唱えます。人は生まれついて『悪』であるとして、社会秩序を維持するために賞と罰は不可欠であると説きました。そのため韓非子は法律による厳格な支配を重視しましたが、その考え方はかなり形式主義をとっています。

穴埋め問題1

- 非戦論を唱えた諸子百家の思想家は誰か?

- 孟子は( )説をとる一方、荀子は( )説をとった。

- 孔子の言葉を集めた( )は四書の一つとされる。

- 孔子は国のあり方として法治主義を批判し、代わりに( )であるべしと説いた。これは統治者に徳を要求するものである。

- 孟子は性善説の立場から人は生まれつき徳の芽を持っているとした。これを( )説という。

解答

- 墨子

- 性善説、性悪説

- 論語

- 徳治主義

- 四端説

穴埋め問題2

- 荀子は性悪説の立場から人に( )を求めた。これがないと人は争いを始め、社会は不安定になってしまう。

- 韓非子は荀子と同様性悪説の立場から( )主義の必要性を説いた。

- 老子は小さい国に少ない人々が生きるような社会、すなわち( )が理想的であるとした。

- 荘子は善悪や生死といった価値は本質的に同一であるという( )の考えを持っていた。

- 孟子によれば、四徳を備えた人物は( )と呼ばれる。

穴埋め問題2

- 礼

- 法治

- 小国寡民

- 万物斉同

- 大丈夫

穴埋め問題3

- 墨子は( )という言葉で非戦論を唱えた。これは互いに愛し合えば結局それが自分の利益になるという考えである。

- 四書とは( )、( )、( )、( )の四冊である。

- 五経とは( )、( )、( )、( )、( )の五冊である。

- 孔子は周時代当初の( )制度を理想とした。

- 孟子の四端の緒、すなわち仁・義・礼・智はやがて( )、( )、( )、( )という徳になるという。

解答

- 兼愛交利

- 論語、孟子、大学、中庸

- 詩経、書経、易経、春秋、礼記

- 礼楽

- 惻隠の心、羞悪の心、辞譲の心、是非の心

穴埋め問題4

- 仁義でなく覇道に頼って政治を行う君主は追放されても仕方ないとする孟子の思想を( )という。

- 朱子学ではこの世の成り立ちを理と気の二つから説明するが、これを( )論という。

- 朱子学の( )とは人間に備わっている理のことである。

- 老子は、人にへりくだって平和に生きていくさまを( )と呼び、これを理想とした。

- 法という厳格な秩序によって国を治めるべきとした諸子百家の思想家は誰か?

- 孔子は最も大切な徳は( )であると説いた。

- 孟子は、人の内部には( )の気があり、それを養えば天地の間に満たされると述べた。

解答

- 易姓革命

- 理気二元(論)

- 本然の性

- 柔弱謙下

- 韓非子

- 仁

- 浩然の気

正誤問題1

次の各文が正しいか間違っているか判断しなさい。

- 四書とは論語、孟子、春秋、礼記の四冊をいう。

- 孔子などの思想家は周王朝の政治を厳しく批判し、周公旦の作り上げた制度の反省から独自の政治思想が生まれた。

- 春秋戦国時代に諸子百家と呼ばれる様々な思想家が活躍したが、その一人である韓非子は法家に属する。

- 孔子は仁という徳を身につければやがて死後の世界すらもわかるようになると考えた。

- 孟子は性善説、荀子は性悪説の立場をとり、仁義礼智は人に生まれついて備わっていると唱えた孟子に対して、荀子は外部から礼という形で人を矯正しなければいけないと説いた。

解答

- × (四書とは論語、孟子、大学、中庸の四冊である)

- × (孔子は周王朝の礼楽制度を理想的な政治としている)

- ○

- × (孔子は死後の世界など現実を超えたものに対して口を閉ざすように言った。これは「怪力乱神を語らず」という言葉に現れている)

- ○

正誤問題2

次の各文が正しいか間違っているか判断しなさい。

- 墨子は戦争を否定して非戦論を唱え、互いに互いを愛する必要性を強調した。

- 道家の老子は、この世の源である『道』は道理を極めることによってその形が明らかになっていくと述べた。

- 荘子は万物斉同を唱えたが、これは善悪などの対立はもともと存在しないものだという考えである。

- 五経とは詩経、書経、易経、春秋、礼記の五冊より構成される。

- 朱子学の理気二元論では、世界は理という原理と気という物質的なものから成るとされる。

解答

- ○

- × (老子は道を無としており、道理を極めて形がわかるとは述べていない)

- ○

- ○

- ○

正誤問題3

次の各文が正しいか間違っているか判断しなさい。

- 陽明学は本然の性は理であると説き、その理は理気二元論でいう理と同一であるとした。

- 親に孝行し、兄姉や年長者を敬う孝悌が社会秩序に不可欠であると孔子は述べている。

- 孔子は仁を徳として、仁を社会的に実践していれば自然に社会規範は成立していくと考えた。

- 孟子によれば、仁は惻隠の心、義は辞譲の心、礼は羞悪の心、智は是非の心に育つという。

- 孟子は覇道政治を否定し、これを行っている君主は易姓革命をもって追放されても仕方ないとしている。

解答

- × (本然の性が理であると説いたのは朱子学。本然の性=理であるが、これは人間内部にある理を本然の性と呼んでいることから)

- ○

- × (孔子は仁の他に礼を重視している。礼は社会規範の成立に不可欠である)

- × (義は羞悪の心、礼は辞譲の心に育つ。仁と智に関する記述は正しい)

- ○

正誤問題4

次の各文が正しいか間違っているか判断しなさい。

- 老子は人にへりくだって平和に徹する柔弱謙下の生き方を重視し、荘子は様々な対立に惑わされず自由に生きていく生き方を重視した。

- 墨子の平和的思想は、人を分け隔てなく愛しても自身に利は返ってこないが、社会秩序のために兼愛はどうしても必要であるというもの。

- 朱子学では敬を持ち、理について探求する必要性が説かれるが、これを居敬窮理という。

- 陽明学では心即理という立場から理は内面にあるとしており、行いの実践によらずとも聖人になりうるとした。

- 政治のあり方として、孔子は法治主義を批判した代わりに徳治主義を唱え、韓非子は性悪説の立場から法治主義を唱えた。

解答

- ○

- × (兼愛は自分に利益があると述べている。この考えを兼愛交利という)

- ○

- × (陽明学は知行合一、すなわち実践を重視している)

- ○

正誤問題5

次の各文が正しいか間違っているか判断しなさい。

- 孟子は君主自身が仁を実践して民衆や他国までも感化させる王道政治を理想とする一方、老子は君主は無為に徹して内政に深く干渉するべきでないとした。

- 老子は理想的な生き方を説明するにあたって『木』を例にあげている。人間が手入れしなくともありのままの自然を受け入れて育っていく。木の無為な生き方は人間にも通用すると説いた。

- 朱子学は朱熹、陽明学は王陽明が大成した。

- 朱子学は四書のうち『中庸』を特に重んじた。

解答

- ○

- × (老子は最善の生き方のたとえとして『水』をあげている)

- ○

- × (朱子学では『大学』が重んじられる)

四択問題(オリジナル)

問1 諸子百家の記述として適切でないものを次の①~④のうちから一つ選びなさい。

- ① 孔子は徳治主義を説いた。

- ② 孟子は四端説を説いた。

- ③ 荘子は万物斉同を説いた。

- ④ 墨子は王道政治を説いた。

王道政治を説いたのは孟子。墨子は戦争を非難し、兼愛交利を説いた。

問2 孔子と孟子の思想に関する記述として適切でないものを次の①~④のうちから一つ選びなさい。

- ① 孔子は、仁があって初めて礼が成り立つと考えた。

- ② 孔子は、親や年配者を敬うことを重視した。

- ③ 孟子は、人間の本性は悪であると考えた。

- ④ 孟子は、覇道政治を否定し王道政治を良しとした。

孟子は性善説を唱えている。人間の本性を悪として、教育の重要性を説いたのは荀子。

問3 次の言葉は一つをのぞいてある人物に関するものである。その人物をしめす言葉として適切でないものを次の①~④のうちから一つ選びなさい。

- ① 無為自然

- ② 易姓革命

- ③ 柔弱謙下

- ④ 小国寡民

易姓革命は孟子の考え。易姓革命とは、悪い政治は天命によって変わるという思想。それ以外の三つはすべて老子の思想。

問4 朱子と王陽明の思想として正しいものを次の①~④のうちから一つ選びなさい。

- ① 朱子は、根源である理と要素である気の二元論を説いた。

- ② 朱子は、天地と一体化した逍遥遊の境地の重要性を説いた。

- ③ 王陽明は、欲望を抑えて理を窮める居敬窮理を説いた。

- ④ 王陽明は、人間は生まれつき良知と良能をもっていると説いた。

① 朱子学の理気二元論。② 逍遥遊は荘子の思想。③ 居敬窮理は朱子学の思想。④ 良知良能は孟子の思想。

センター試験の過去問

以下、センター試験の過去問(問題のみ)を引用します。解説の著作権は当ページにあります。ウェブ掲載の都合上、問題の一部を変えています。あらかじめご了承ください。

2016年度/第2問の問1

文章中のカッコに当てはまる言葉を選びなさい。

孔子は、社会を支える規範として礼を重んじたが、それは、単に外形的なものではなく、内面性に裏打ちされるべきであると考えた。つまり、他者を愛する心持ちである( a )が、立ち居振る舞いや表情・態度として外に現れ出たものが礼であるとしたのである。

その実現には、私利私欲を抑えるとともに、他人も自分も欺くことなく、他人を自分のことのように思いやることが重要とされた。このうち、自分を欺かないことは、( b )と呼ばれる。このようにして礼を体得した( c )によって、秩序ある社会の実現も可能であると孔子は考えた。

① a 恕 b 忠 c 真人

② a 恕 b 忠 c 君子

③ a 恕 b 信 c 真人

④ a 恕 b 信 c 君子

⑤ a 仁 b 忠 c 真人

⑥ a 仁 b 忠 c 君子

⑦ a 仁 b 信 c 真人

⑧ a 仁 b 信 c 君子

解答 ⑥

孔子の基本的な考え方を思い出してください。

仁 … 内面の規範

礼 … 外面の規範

忠 … 自分を欺かない

恕 … 他人を思いやる

最初の空欄は孔子が内面について表現したものであり、「仁」が入ります。忠と恕は忠恕というふうにセットで覚えよう。

最後の空欄の候補として真人と君子がありますが、真人は荘子の考え方であり、孔子の説明としては不適切です。

真人は荘子が理想とした人物で、「道」と一体になった究極の人をいいます。「~人」という表現に関する問題は要注意。

- 真人 … 荘子の理想(道と一体化した人物)

- 超人 … ニーチェの理想(運命を積極的に受け止める人物)

諸子百家と儒教

-

-

儒学(朱子学と陽明学)

儒学(朱子学と陽明学)0

2749